為了夾洋芋片的筷子,為了畫直角的尺。

世の中には、「すぐわかるもの」と、「すぐにはわからないもの」の二種類がある

前幾天去做了一把木凳子。

大沼老師是推廣杉木傢具的 DIY 設計師(對這是他的正式職業頭銜),感覺已經很熟悉帶工作坊的流程。原本以為會跟其他在日本的活動一樣默默進入正題,但也許是因為人數少,老師讓我們先簡單自我介紹一圈:有很久沒有動手做東西的叔叔,也有想要用自製家具填滿房子的女生,確實大家互相打完招呼之後,又增加了整體的投入感。

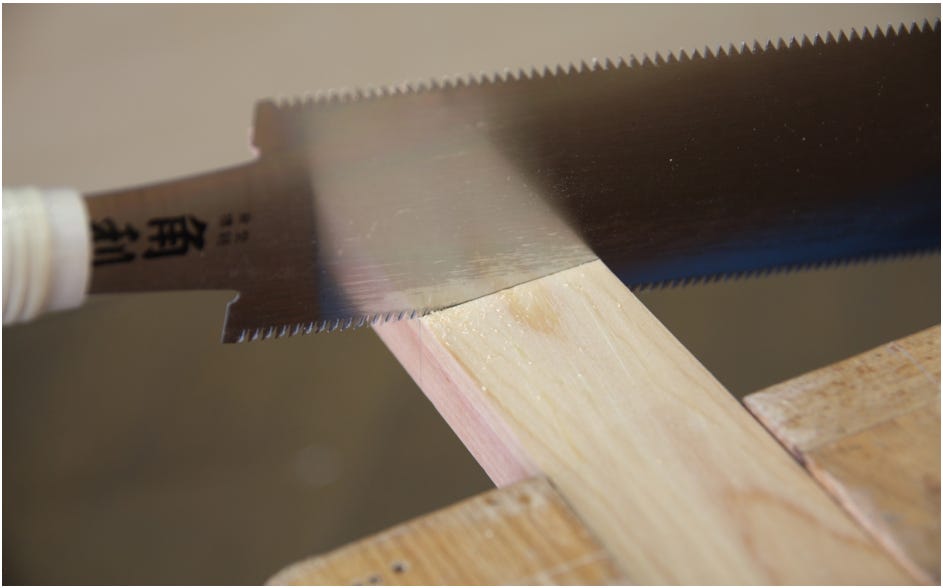

老師說我們會花至少一半的時間學怎麼正確地用木鋸。

木鋸是純手動的那種。不等同學發問,老師開始解釋為什麼要用這種看似低效費力的道具:「用木鋸,我們才更容易感受到這個木頭是不是有被正確地垂直切割。雖然電動很方便,但是不容易掌握。手動木鋸只要掌握了技巧,其實不會像看上去得這麼累。」

確實如此。日式木鋸(ノコギリ)通常刀身非常薄,而薄本身也是一種設計,讓人在切割的時候只要感覺到卡頓,切割的聲音變得沈重古怪,就知道自己偏離了原本的切面。

「鋸木頭的時候要用手臂帶動,手指如果太過用力的話就會歪曲。」老師說,「相信刀子跟手的感覺,就能切出美麗的直線。」

在切割之前,要先丈量之後用鉛筆為切割線做記號。

老師指示我們用擺在桌上其中一把角尺。由於L型的其中一端做得較厚,因此可以抵在木材上面穩定尺身,很輕易能夠畫出在立體上的直線。

回想來這確實是我第一次為立體的東西做記號。過往就算是有嚴格的丈量要求,也是利用圓規或三角尺之類的工具(或是直接在電腦上輸入數字),「如果在表面畫了一條線,要怎麼完美地在其他三個面的同一處重現」這種問題從來不會出現在我腦中。

在同學們都順利畫出直線並對這個工具嘖嘖稱奇的時候,「是啊,它就是為畫好直線而存在的道具。」老師微笑地說,很酷吧。

原本從沒想過要寫做木凳子這件事,是直到今天無意間看到這間位在熊本的竹製筷子店ヤマチク的網站。

網站很美,廣告標語的語感很美,概念影片很美,商店很美,甚至最近還拍了微電影(?),處處都是我喜歡的日本在地生意的樣子,恰如其分。

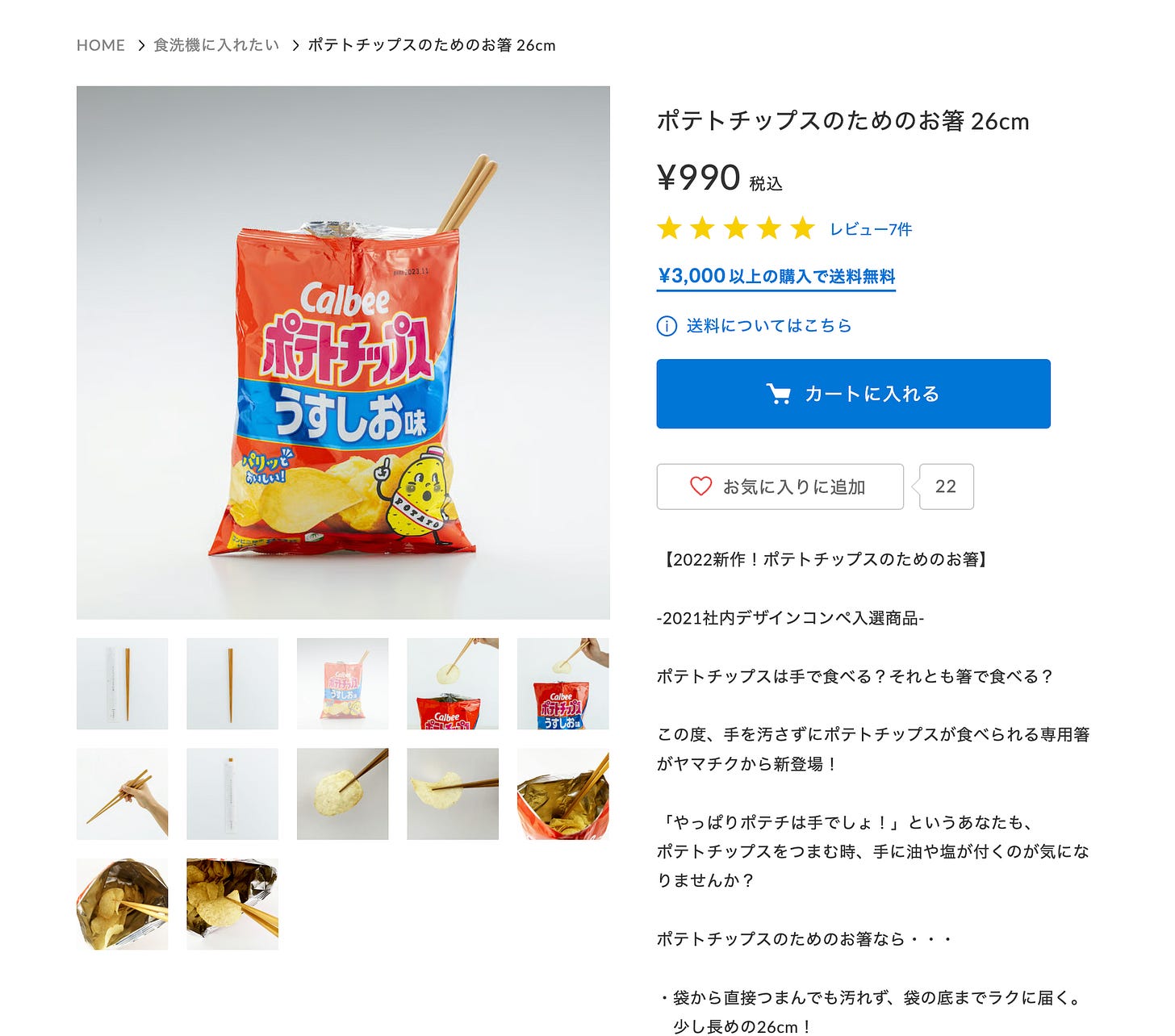

但最吸引我的居然是逛到商品頁的時候看到⋯⋯夾洋芋片專用的筷子。

這太鬧了吧。

不只是洋芋片,還有納豆專用的筷子、可以很好壓住泡麵蓋的筷子,燉煮物用的筷子⋯⋯總之各式各樣需求超小眾但是好像真的會打中某些很需要的人的筷子。

而且他們是認真的。符合洋芋片袋子深度的筷子長度設計,就算筷身變長也很好夾的處理,讓誰都可以不用太用力就能輕鬆夾起薄薄的洋芋片。

實在太好奇這是什麼商品開發經過,就沿著文中線索找到他們每年都會舉辦的內部設計比賽。只要是員工都可以參加,甚至可以跟公司外的人合作參賽。評審甚至會請來外部的重量級專業人士,總之就是透露一股濃濃玩真的的氛圍。

這個公司也太好玩了吧。

我不知道這個筷子最終賣得怎麼樣,但是從剛發售的缺貨通知,跟看起來用得很滿意的洋芋片大廠 Calbee 還採購來做為企業贈品,就知道反應很不錯。

而有如此創意的公司,5年前還只是100%靠代工廠過活,隨時面臨倒閉風險。

設計大賽也不是什麼公司的餘興,而是在疫情時失去財源,險些快倒閉時的苦中作樂。

在老闆山崎彰悟十年前繼承家族事業的時間點,公司早已有諸多經營財政問題,更別提更大層次上,竹子切割職人的減少與高齡化。這些似乎都指向一個誰都可以聞到的趨勢:「這是一個夕陽產業。」

看著老闆三言兩語簡單幾個段落,說起幾次準備歇業的危機,卻覺得字字有千金之重。回頭來看作為標語的「竹の、箸だけ。」是乘載了如此多的信念。用完全經濟理性的角度,似乎完全不能解釋的東西在裡面。

事業規模頂多只有約2億。

既非「傳統工藝品」,也非「傳統工藝師」。

既非筷子或竹子的產地,更不是位於觀光景點。

沒有任何專精於品牌塑造、市場行銷、公關或店鋪經營的人才,附近也沒有大學,連學生兼職或實習生都找不到。

當然,我自己也沒有什麼值得炫耀的經歷,既非「前 Recruit」、「前 P&G」,也不是 MBA 持有者,剛回家族事業時,不過是比大學生稍微成熟一點而已。山崎彰悟《拝啓、距今已經過了一個月。》

如果說我的世界大多充滿擁有這些優勢的人,那像山崎彰悟這樣的人,是擁有什麼他們、或我們,沒有的東西,也許就是值得深入思考的問題。

物品所乘載的是

在開始寫日本創業野帳這一年未滿的時間,我確定了追求最新最快最有錢不是我的目標。所以我不再以 AI 或科技熱點為主題寫作,不是因為我不用了,單純是因為我現在只把它當作一個輔助工具而非創新主體。

雖然我並不提倡人一定要有目標,但是我想要深入探索吸引我的到底是什麼?什麼才是我想要成為的樣子?

這是我最近在 Threads 上比較認真分享的內容,也是上面兩個小故事的根源命題。確實透過參照別人的生活方式與哲學,我更能夠直覺判斷「這是我想要的」或「這不是我想要的」。

插個話題,我總覺得變得成熟的其中一個特徵就是能夠建立健康的自尊心。這既是「我很好,你也不錯」,也是「你說得對,但我選擇這樣做」,還是「你選擇這樣做,我心平氣和地不同意」。

理雖頓悟,事須漸修。我自知還沒有很好地做到,但是確實感受到一點點執念的鬆綁。

日本人確實很擅長把工作與經營哲學用文字總結。這段時間真的遇到好多重新形塑我價值觀的人與公司,再再提示我沒有王道的活法,甚至經濟理性也只是從一個有限的角度評量。而能不能接受自己的人生軌跡如此,只能是自己評價。

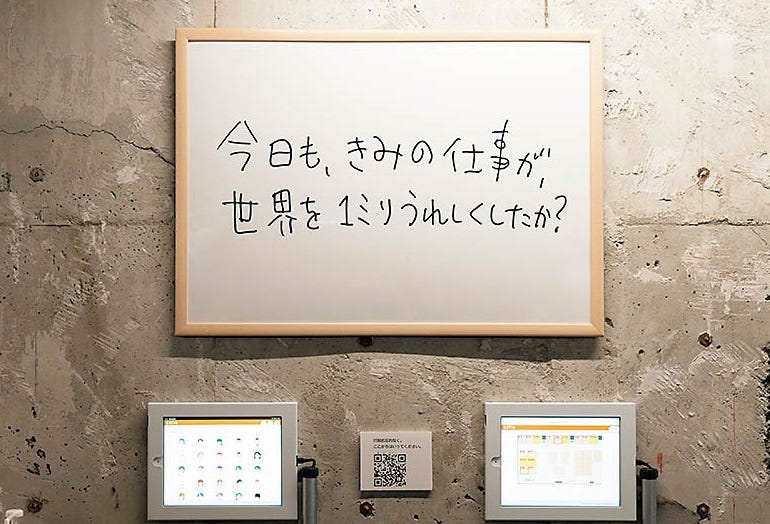

甚至只是自問ほぼ日掛在公司牆上那句:「你今天的工作,也讓世界開心了 1 毫米了嗎?」

只能自己評價看似自由,但是自由與虛無又怎麼不是相伴相生,薩特在上個世紀就指出了這一點。喪失了外部評價支點的人容易陷入虛無主義一蹶不振,要不依託外部定量評價,絕對是一件以年為單位的困難挑戰,所以如果你也在探索路上並感受到灰心,希望可以帶給你一種不孤單的感覺。

如果最後提煉成一點我現在的信念,我覺得是想要「重新建立人和物、人和人、人和環境的關係」。

當大家都急著更快或功能更全面的時候,我想試著先找到某種只能靠花時間第一人稱體驗才能獲得的什麼。即便這不是現在大眾所崇尚的趨勢,我仍然覺得人終將會需要回歸到更簡單樸素的關係,不管是與物品、他人或環境。我相信即便沒有被凝結成話語,永遠不會成為追捧熱點或資本寵兒,這是人們最底層、最亙古恆常的渴求。

對現階段的我而言,物品是介質。我們用什麼樣的態度去面對眼前的物品,亦反映我們怎麼看待生產與消費,以及行為背後的價值體系,甚至是時間與空間觀。

但物品也可以就是目的。最近讀禪者的初心,也是賈伯斯的禪學寶典,裡面提到一個乍看匪夷所思的概念:「(打坐)姿勢不是獲得正確心態的手段,姿勢本身就是我們修行的目的。保持這種坐姿,你就會有正確的心態,所以沒必要試圖達到某種特殊的心理狀態。」

如果把話語中的姿勢替換成物品,也許可以理解我的困惑。

但是就跟電影日日是好日裡面貫穿全片的句子一樣:世の中には、「すぐわかるもの」と、「すぐにはわからないもの」の二種類がある。すぐにわからないものは、長い時間をかけて、少しずつ気づいて、わかってくる。

世上有兩種事物:一種是馬上就能懂的,另一種是沒辦法馬上懂的。那些無法馬上懂的,需要花長時間慢慢察覺,才會逐漸明白。

> 如果最後提煉成一點我現在的信念,我覺得是想要「重新建立人和物、人和人、人和環境的關係」。

好看